紹介するのは、朝井まかて氏の小説「阿蘭陀西鶴」です。

物語は西鶴の盲目の娘 おあいの目ではなく、気持ちを通じて、破茶滅茶な父 西鶴とその時代を語ります。

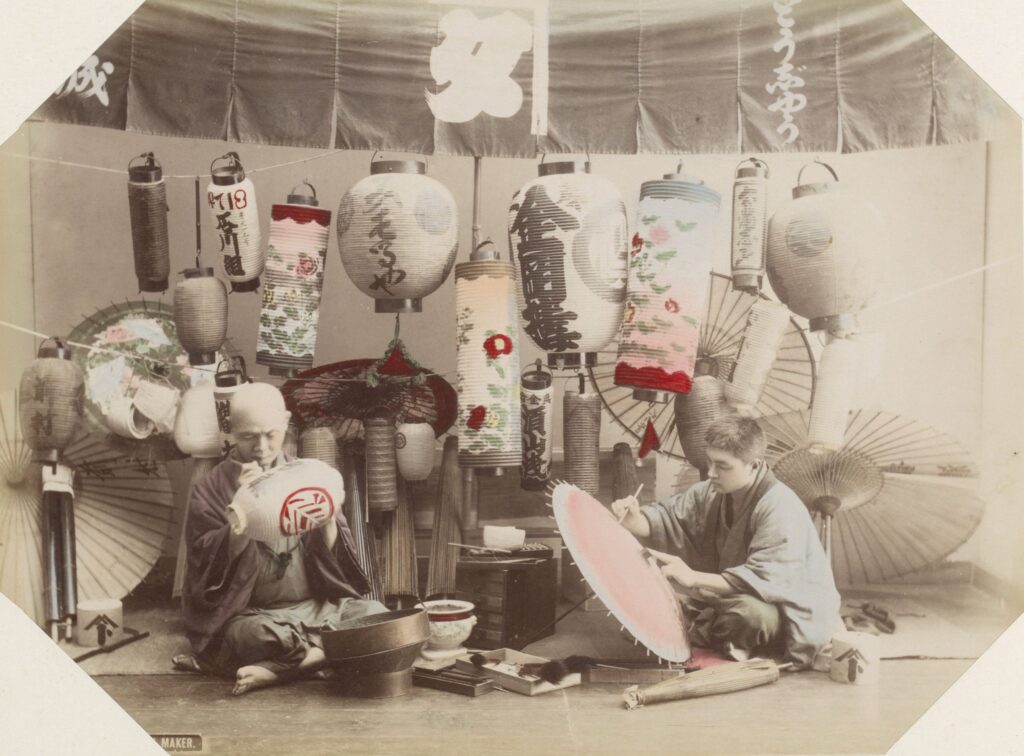

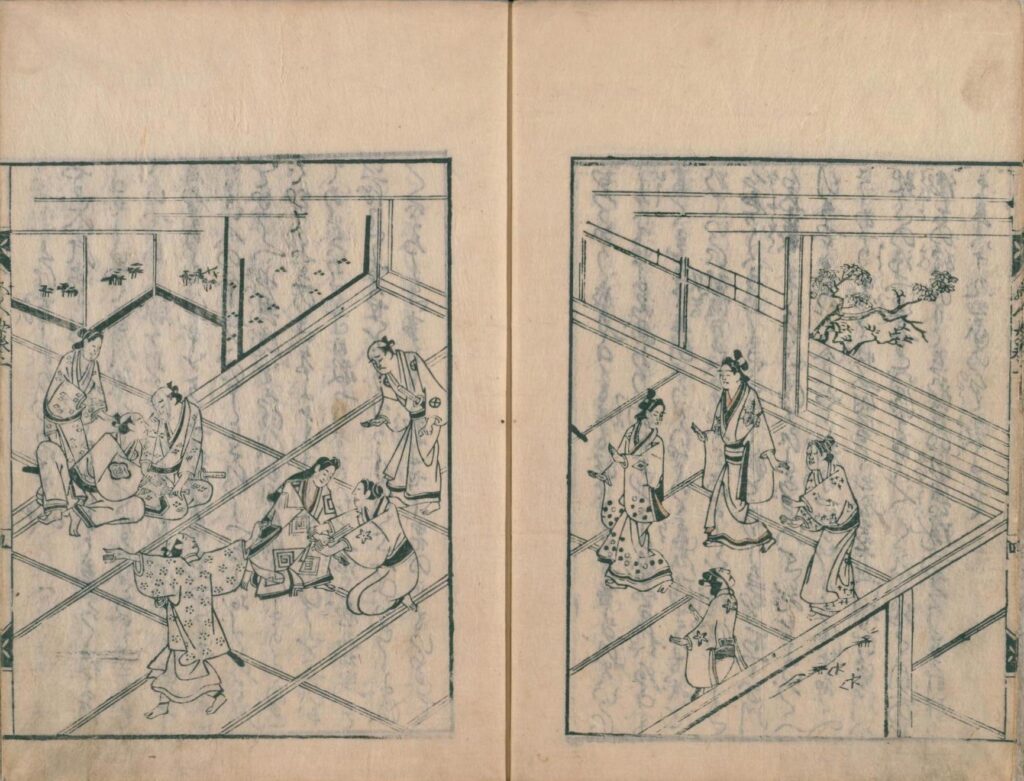

- 当記事に添えている絵画(浮世絵)や写真は、小説「阿蘭陀 西鶴」に関連しません。イメージとして解釈下さい。

井原西鶴と「好色一代男」

西鶴の「好色一代男」は大衆に向けて書かれた町人の物語ですね。

まだ小説なんて言葉はない(浮世草子)時代の日本においての、初めての町人・庶民小説にして、初めてのベストセラー、ついでに西鶴の小説家デビュー作ということの様です。

「好色一代男」を皮切りに人気作家になり、しばらくは請われるままに馬車馬の如く次々と作品を発表した様です。

西鶴と同時代を生きた実在の人物を主人公に据えたお話「椀久一世の物語」「好色五人女」もあります。

そんな西鶴が何百年も経って自身が草子の登場人物になってるなんて考えもおよばないでしょうね。

まして語り部は自身の娘だなんて。

ストーリー

アムステルダム国立美術館

生まれながら目の不自由なおあいは、幼い頃から母から、家事全般を仕込まれたことから、盲目でありながら、誰の手を借りる事無く炊事や小針仕事、家内の事なんでもこなせてしまいます。

母親は、娘は将来はきっと嫁ぐ事無く一人で生きていく事になるだろうと考えてのことだったのでしょう。

その母も若くして亡くなり、同い年の女衆(お手伝い、女中)のお玉とふたりで家内を切り盛りしています。

おあいは、母と弟たちと暮らしてた頃から、好き勝手に家を開け、約束事を守らず、母が亡くなって間もなく、弟二人は里子に出され、いつだって外面だけは良く、たまに帰宅すれば騒々しく無茶苦茶な父西鶴が嫌いなのです。

そんなおあいはある時、父と二人で淡路に旅に出て、そのあたりから父に対する思いに変化が生じます。

小説ですからね、実際の事との違いや、著者による創作も多分にあるでしょう。

西鶴自体に不明な点もかなりある様なので、キャラクター造形も著者次第でしょうね。

一読者の個人的に抱いた西鶴のイメージが大体このお話に書かれた通りだったので違和感はあまり感じなかったです。

西鶴が俳諧師や小説家として活動していた時代と、俳壇や本屋さん(出版業界)や芸能の様子、町人の日常の雰囲気を知った気になります。

変わり映えのしない日常から離れてみると何かの気付きに出会えるのかな。

十代中頃くらいの年だと親が鬱陶しいと感じる気持ちは有りがちな気もします。

さらに、自分一人で大きくなった気でいたりしてませんかね。

語り部のおあいは15歳、目が見えなくても困らないくらい何でも家事を熟せる自負があるのでしょう、「目が見えないから、何もできない可哀想な子」と思われるのが甚だ迷惑。

父は無茶苦茶でたまに帰宅すれば騒々しくて、ええ格好しくて、人前で自分をダシにして娘を褒めたり、良い父親ぶるのがのが堪らなく嫌な気分になります。

まぁでも盲目のおあいは外に働きに行けるわけでは無いので父のもたらすわずかな収入で生活してるのです。

これがおあいの日常なのです。

ある意味世間知らずなおあいに色々な気付きがもたらされます。

気の進まないままの父との淡路への旅は、始めは若い歌舞伎役者が付いて来るのですが、初めての土地でその歌舞伎役者と話をしたりしているうちに、自分のアイデンティティに対する疑問を感じたり、父親に対する思いが変化します。

この出来事からしばらく経った頃に一人で買い物に出た時に怖い思いをします。

その時ある人物と再会をします。

そこで自分と家族について知らなかった事実を聞かされます。

旅に出たり、何かに挑戦してみたり、変わり映えのない日常から離れてみたら、気付きや出会い(再会)があり、知らなかった事を知らされることで、自身のこと、世間の事、父の事、自分を取り巻く様々な事に意識が向く様になるのですね。

自身の殻から少しずつ抜け出していく様な感じですかねぇ。

本当に自分は人間を理解しているのかと苦悩する西鶴

「好色一代男」が好評になると、請われるままに草子を書きまくった西鶴は、ある時期ぱったりと何も書かなくなる時期があります。

大病でも患ったのかなと解説している本もある様ですが、著者はこの時期の西鶴はスランプだったとしています。

方々の板元(今でいう出版社でしょうか)から原稿の催促が引も切らない状況の時、西鶴は「どうせ儂の書いたものなどちゃんと読んでもいないくせして」と愚痴ってました。

またそんな人たちは、今まで書いたことのない題材で取り掛かれば、きっと受けないから好色ものを書けと言ってきます。

西鶴は街に出ては誰彼となく話しかけて色々ネタ集めをしていたのでしょう。執筆の為の取材ですね。

「椀久一世の物語」や「好色五人女」などは実際の人物と事件を元にしたお話です。

”世の中には嘘みたいな本当の話しが溢れていて、儂はこんなおもろい話を知っとる”

そんな気分で執筆した本が町人たちに支持された事が愉しくて、矢数俳諧のごとく次々と草子を手掛けていたのですが、そのうち それらの話を文字に書いてみると、真実さえ嘘臭いものに思える様になってしまいます。

「自身は本当に町人を、人間というものを理解しているのだろうか」

そう思い始めると筆が重くなり、何も書く気が起きなくなります。

悩み抜いた末にいずれは執筆は再開されるのですが、執筆を依頼する板元(出版社)も少しづつ訪ねて来なくなります。

おあいはそんな父を見続けます。

そんな頃、おあいの心の殻に亀裂を入れるきっかけになったあの人物の死亡の報を父から聞かされます。

その人に対して抱いていた気持ちにしっかりと向き合う勇気がなかったことにおあいは自然涙します。

”一代娘” の終幕

アムステルダム国立美術館

物語はおあいが嫌いだった父西鶴を理解するまでの10年間の「好色ではない一代娘」なお話ですね。

真実のおあいがどんな娘さんだったのか分かりませんけど、思春期ど真ん中な時期ですから、そんな時期の娘さんならば、父親の存在は普通にうざいのではないでしょうかね。

物語中に書かれていますが、当時盲目の娘が生まれでもしたら土蔵に幽閉されたり、表に出さないのが普通なのだとか。

亡くなった母親はおあいが一人で生きていける様に家内のあらゆることをこなせる様に訓練させたのですね。父西鶴も外出以外は何の心配もしてなくて、世間から隠すつもりは更々ないから一緒に旅もするのでしょう。

この小説でおあいの両親は、娘を不憫と思うよりも強く前向きに育ててきたのでしょうか。

短く書かれた最後の章(巻八)でのおあいは、西鶴に「性根が坐ってきたな」言わせるくらいです。

尤も自身の死期を悟ってのこととも感じますが。

真実という大枠を外すことは出来ないでしょうから、この終章の後、西鶴もああいも残された時はあまり多くはありません。

そこを終点にして物語を構成したのでしょうけど。

お互いが一緒にいて楽しかったと心から言える家族になれたのでしょうね。

切なさと清々しさが混ぜ々な気持ちで本を閉じます。

本のタイトルと著者

タイトル

阿蘭陀 西鶴

著者 朝井まかて

2014年 講談社 刊

2016年 講談社文庫 刊