谷崎潤一郎の小説「卍」を映像化した1964年版を観て、何となく思うこと。

イメージ画:えふゆ 無断転載厳禁

記事末に広告あります

目次

きっと原作に忠実であろうとしてる映画

どんな映画であっても

小説(原作)をそのまま映像化すること・・・完全映像化、あり得ないのでは。

完全かどうかは主観の話、可能であったとしても、それで”観れる”映画が出来るとは思えないです。

きっと、場合によっては鑑賞途中でダレてしまう場合もあるのではないかと。

1964年版映画「卍」の脚色は、原作のエピソードを取捨選択して、状況を整理して、

時代設定を現代(制作当時)に置き換えた上で、

原作を忠実に映像化しようとする意図があったのではないでしょうか。

脚色は新藤兼人。

原作を大切にしようとしている製作陣による映像化であるならば、

もうちょっとくらい映画独自の脚色があっても面白かったのではないかなと個人的には感じます。

逆に時代設定は原作の時代で観たかったなぁと思います。

令和の今になって鑑賞すると、映画が制作された時代が舞台であっても充分レトロ感がありますけどね。

谷崎潤一郎じゃん!!!・・・?

園子の独白の相手の作家まで登場させてたのは、個人的には小説の表現では有りだと思いますけど、映像化すると何か違和感を感じてしまいます。

原作で、薗子の独白を聞いている人物は、読み手側にすれば普通に著者谷崎潤一郎をイメージしますね。

谷崎が薗子の話を聴いて、この「卍」という物語が此処にあると感じれば、

このお話が実話ではないかと、わざと勘違いしてみるのも楽しいな、という気分で原作を読んでました。

実際文章ではこの物書きは「私」であって、誰であるか名乗ってはいないから、好きに解釈したっていいですよね。

そんな曖昧模糊なイメージを楽しんだ一読者としては、

「谷崎潤一郎じゃん!」ってルックスの俳優さんに登場されたら、映像でこれやられたらイメージが固定化しちゃうよ、って気分になります。

そんなに似てない様な気もするのになぁ。

上の写真は1927年(昭和2年)に出版された本に掲載された著者近影です。

41歳頃の写真なので、映画の中で”先生”を演じた三津田健とは似てないです。

(谷崎の他の写真と比べても、この写真は雰囲気が異なる印象がありますね。)

ちなみに

「卍」が発表されたのは1928年(昭和3年)谷崎42歳のときです。

映画が公開された1964年(昭和39年)は谷崎78歳、翌年亡くなられてます。

谷崎が感じた美しい大阪弁?

原作の「卍」が執筆された当時、谷崎は日本のどの地方の言葉より大阪弁が美しいと感じていたそうで、

それが「卍」で園子の大阪弁による独白一人称の文章になったとか。

どうも自分は慣れてない言葉を読むのに精一杯で、谷崎が感じた「美しい」を今一つ感じられなかったのです。

大阪弁の印象って

朗らかな気分で発せられれば和みますし、可愛らしいと感じます。

その反面、

高圧的で威圧的、威嚇的態度で発せられれば怖いです。

まぁ、どんな言葉も発する人の人柄や情緒次第でしょうね、大阪弁にかぎらず・・・。

映画が原作に忠実にあろうとすれば、

セリフはすべて大阪弁だろう、俳優が登場人物に成り切って演じるのならば、美しいと感じるかも知れない、というのがこの映画の鑑賞の動機でした。

谷崎が感じた”美しい大阪弁”を自分も感じられたら、きっともっとこの作品に官能を感じられるのでは、と期待したのですが、

残念ながら自分の感性は死んでました。

大阪弁を貶してはいません、誤解しないでくださいね。

原作に忠実であろうとするから滑稽に見える?

原作を大切にして寄り添っている映画だからこそ滑稽だったり苦笑してしまうシーンも多々ある様に感じます。

映画が悪いわけではないですね。

原作を読んでる時からゲンナリ感じてたことの一つは、

「死ぬ」という言葉の”バーゲンセール”ですね。

登場人物たちが感情の昂った時や、何かしらの思惑を持って「演技」してる時にやたらと発していたような気がします。

その思惑を持って「演技」してるシーンは苦笑ものです。

けして映画や俳優さんが悪いわけではありません。

出演俳優が皆若いのに違和感を感じる。

この映画の出演俳優は、

若尾文子、岸田今日子、川津祐介、船越英二

がメインの登場人物を演じてます。

自分の世代では、物心つく頃にTVで見かけた時には皆さんベテランの役者さんたちでした。

その人たちが皆若い!。

そこに違和感を感じました。

自分が知る船越英二は「熱中時代」の校長先生で、船越英一郎の父です。

岸田今日子はムーミンの”中の人”ですからね。

誰でも若い時があるのですね、と思ってしまいます・・・当たり前か。

登場キャラクターのビジュアルイメージとしては、あくまで個人の感じたこと としてですけど、

男性陣のキャラクターが自分の脳内生成ビジュアルと乖離し過ぎてました。

特に、川津祐介演じる綿貫栄次郎のビジュアルは男前(イケメンとは言わない)なんですね。

もっと女性的(中性的)なイメージを勝手に思い描いてたので、最初 違和感を覚えたのですが、

でも観てるうちに、ネチネチした振る舞いが、男前のルックスをかえって気色の悪いものにしてる様に見えて、「有り」だなと思いました。

「卍」は度々生まれてる

「卍」は度々映画化されてますね。

この記事を作成してる2023年にも新作が公開されましたね。

今回鑑賞した1964年版の他に、1983年、1998年、2006年と、上記の2023年

1998年版は円谷の製作で、題字を手掛けたのが実相寺昭雄なのだそうですね。

2006年版の監督は井口昇なのですね。

機会があれば観てみようと思います。

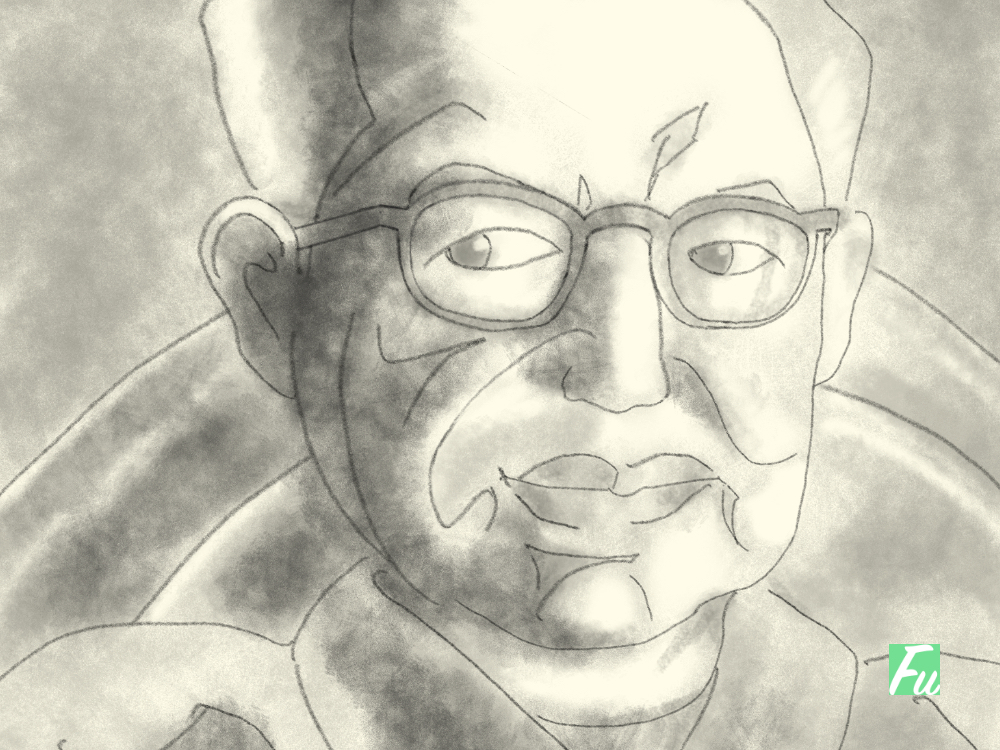

”岸田今日子の薗子”が原作の行間を補完する。

原作に寄り添った映像を目指した(と思える)映画だから滑稽に感じてしまうシーンもあると言ってしまいましたが、

だからこそ、園子と光子の最初の絡みはとても官能的で美しかったですね。

ポルノ映画のようなはっきりした下品な表現ではなく、

文学的で、そこが逆に煽情感を煽られるのですが・・・。

何も纏わずに抱き合う女二人、この瞬間の薗子は幸福感だけに包まれてたのでしょうね。

この後の展開を思うと、やるせ無さも差し込んできて切なくなります。

また原作の、あのカルト宗教的で嫌悪感の強かったクライマックスも、展開が解っているからか、

こんな風に描かれるのか・・・という少しだけマイルドな気分で観れました。

連日睡眠薬を服用させられて ヘロヘロの柿内夫妻(元夫妻か)がパジャマ姿なのが、囚人服を着せられてる様に見えてしまいます。

この映画はエンドロールが無くて(この時代の映画はどの作品もこんな具合かな?)、園子の独白を終えた表情で終わるのです。

それが、原作の文章よりも園子の情緒を重たく差し込んできます。

光子の裸を目の当たりににしたときの、神々しい存在に取り込まれつつある恍惚を孕んだ表情、

独白を終えた時の表情、達観、孤独、やるせ無さ・・・、

岸田今日子演じる園子の表情は、その想いを理解できないとしても、何かしらその思いを汲み取ってあげたくなるものを感じます。

汲み取れるかどうかは分かりませんけど・・・。

原作を読んだだけでは想像の域を出なかった、言葉で表現し難い感情を浮き彫りにしている様に感じてしまい、原作の行間が埋まっていく様な気がして、

映画という二次創作が原作を補完してる気分になりました。

原作を読んで何となく思ったことはこちら↓

広告