ムンクといえば 「叫び」 ですね。

ムンクは自身の人生と心の中の内なる世界を描く事を決めた画家で、「叫び」もそんな心象風景の一つなのですね。

恋愛ごとについても描いてるようですね。

記事中に広告あります

病気がちな一家

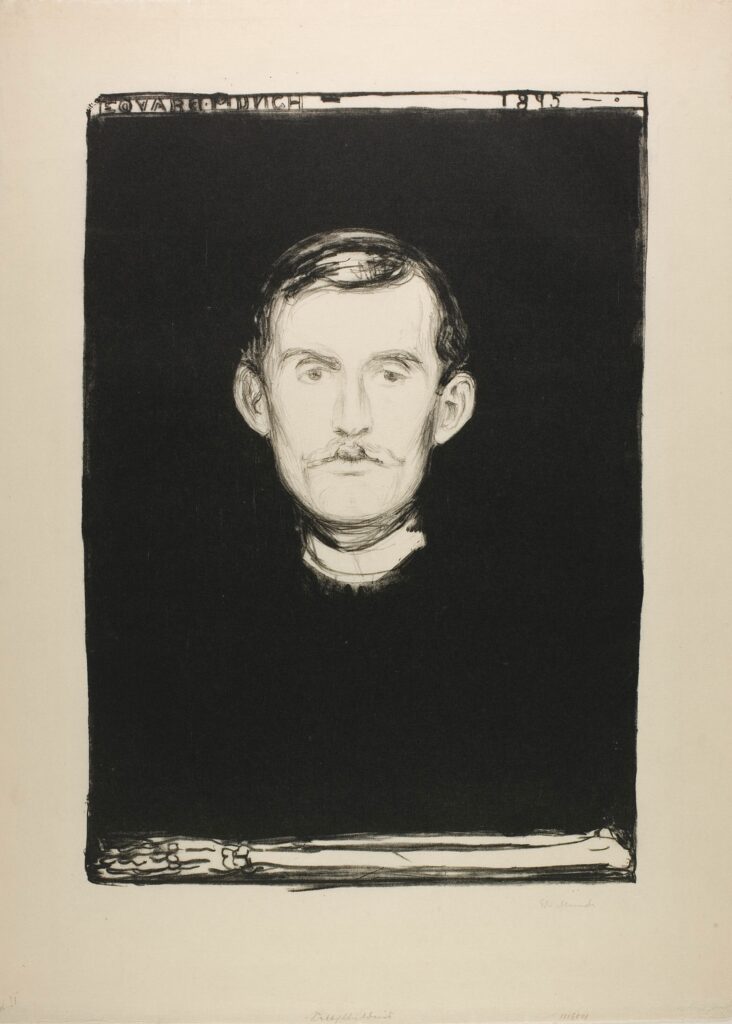

エドヴァルド・ムンクは1863年12月ノルウェーの首都から170キロくらい離れた村で、軍医の父クリスチャンとその妻ラウラとの間に長男として生まれました。

お父さんがお医者さんと言っても、けして裕福な家ではなかったみたいです。

お父さんは貧乏な患者さんからは診察料を取らなかったそうなので、ムンク家も貧乏だったそうです。

その上、ムンク家は みんなが病気がちだったそうです。

エドヴァルドが5歳のとき母ラウラが30歳で結核で、

14歳のとき姉ソフィエが15歳で、同じく結核で、

26歳、奨学生としてパリへ留学した年に父クリスチャンが、

32歳のとき弟アンドレアスが亡くなってます。

また、次女のラウラは精神病を発症していたそうです。

写真: Munchmuseet

エドヴァルド・ムンク自身も母が心配するくらい 精神、身体とも病弱な子供だったそうです。

幼くして母と姉を亡くした体験は常に「死」を意識せざるを得ない気持ちにさせたようです。

「病気と狂気と死が、私のゆりかごを覗き込む黒い天使」とムンクは語ります。

それが若き日の、画家ムンクの描く世界観を形成することになるのですね。

ちなみにムンク家の三女インゲルは83歳、

エドヴァルド・ムンク自身は80歳まで生きました。

「人生をテーマにして絵を描く!」宣言

元々絵を描くことが好きな少年ムンクは、病弱で学校を休むことが多く、病床での慰めとして絵を描いて過ごしていたのでしょう。

父は息子を技術者にしたかったので工業技術専門学校へ入学させますが、そこでも病欠が重なり授業について行けなくなり退学を勧められます。

そこで少年ムンクは絵描きになることを決意します。

父は反対しますが母親代わりの叔母や多くの親戚が賛成する為、父も許します。

この時16歳、すでに周囲を納得させるくらいの画力を備えていたのでしょう。

最初は画学校の夜間コースに通い、翌年には後に王立美術工芸学校となる、クリスチャニア画学校に編入します。

21歳のとき急進派の芸術家集団「クリスチャニア・ボヘーム」に参加、

「汝、自らの人生を記せ」という言葉に共感し、代表作となる「病める子」、「思春期」を制作します。

パリ万博が開催され、エッフェル塔が完成した1889年の10月、政府奨学金を受け取りパリに留学します。

ちなみにパリ滞在はこの時が二度目で、先述のように11月には父クリスチャン・ムンクが亡くなります。

国立美術学校の教授で売れっ子の肖像画家ボナの画塾で絵画の基礎を短期間学んだ後、年末にパリ近郊のサン・クルーに移ります。

ここに至り、一つの想いを確信し、自身に宣言します。

「人生をテーマに創作する」

「室内の絵、本を読む男や編み物をする女を描くのは、もう止める、呼吸をして、苦悩し、感じ、愛する人間の絵を描く」

たとえ世間の共感を得ることが出来なくとも、自身の人生、感情、内なる思いを描出する。

これがこの地にちなみ「サン・クルー宣言」と言われる誓いですね。

実際ムンクが世間から、特に故郷ノルウェーで高く評価されるまでには紆余曲折、長い年月を費やすことになるのです。

官能的世界観の源泉となる二つの不倫恋愛

自身の人生や内なる感情を描出するとなれば、恋愛ごとを描かない理由はありませんね。

恋をする喜び、官能の高まり、三角関係のもつれ、寂しさ、嫉妬、業。

そんな思いも赤裸々に描いてます。

少年の頃、姉ソフィエの友達に想いを寄せていたことを除けば、ムンクの”初恋”は22歳の時、

お相手は人妻ミリー・タウロウです。

ミリーの旦那カール・タウロウは、ムンクの擁護者で先輩画家で遠縁でもあるフリッツ・タウロウの弟で、ムンクの父と同じく軍医です。

フリッツからの奨学金での3週間のパリ留学からの帰国後に出会ったそうです。

派手好きで社交界の花形であるミリーは自由恋愛主義者だったのでしょう。

ともかくムンクにとっては

「初めての女」、

性の目覚めと喜び、官能の手ほどきをした女性がミリーだったと言われてます。

人妻との逢瀬はさぞかし背徳感に満ちていた事でしょう。

エロティシズムを感じさせる、「夏の夜/声」、「灰」に登場する女性はミリーだと言われてます。

この不倫関係はムンクが再びパリへ留学するまで5年間続いたそうですが、ミリーは複数の男性と関係を持っていたようで、本気でミリーに溺れたいムンクとしては満足に相手してもらえなかった様です。

ミリーの次にムンクが関係を持った女性も人妻、ダグニー・ユールです。

当時のノルウェー首相の姪で、通称ドゥーハ(ポーランド語で「魂」を意味する)。

作家プシビシェフスキーの妻ですが、自由恋愛主義の奔放な女性のようです。

ムンクは、ベルリンで起きた「ムンク事件」で一躍有名になり、しばらくベルリンで活動していた頃に「黒子豚亭」に入り浸ります。

「黒子豚亭」は社会規範に争う作家や芸術家たちが溜まり場とした居酒屋でした。

ダグニーもここに出入りし、知性的で愛くるしいルックスで「黒子豚亭」に集う男達のマドンナでした。

そして、奔放なフリーセックス主義者。

ムンクもダグニーと関係を持った男たちの一人です。

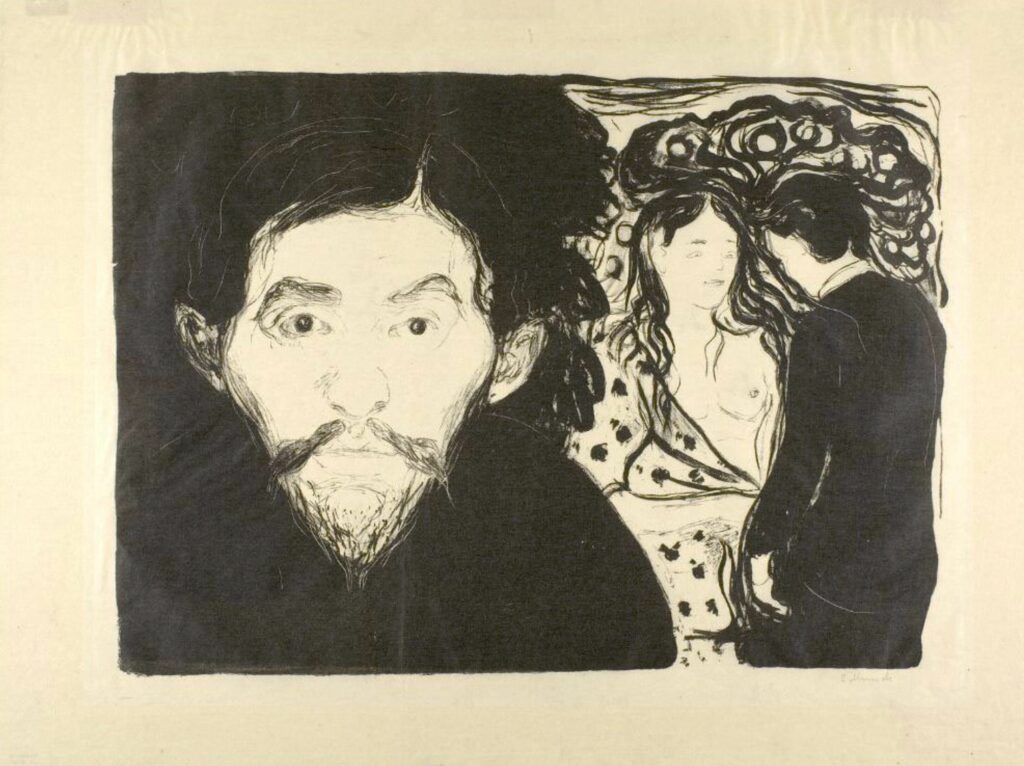

写真: Munchmuseet / Aug. Haraldsson

「嫉妬」という絵に登場する人物は、イチャつく男女をダグニーとムンク自身、嫉妬に焦れた男をプシビシェフスキーをモデルに描かれた作品と言われてます。

プシビシェフスキーとムンクは友人関係でもあったそうですが、友人の妻を寝取って、その友人の嫉妬する様を描くなんて、大胆というか、図々しいというか・・・。

そんなダグニーはプシビシェフスキーと別れた後、1901年ロシアで恋仲になった年下の学生との痴話喧嘩の末、射殺されます。

痴話喧嘩に銃が用いられる状況は、この後ムンク自身に起こる出来事を示唆するように感じます。

奔放な恋愛人生を送った女性といえば、オーストリア ウィーン のアルマ・マーラーが、ミリーやダグニーと同じ時代を生きたのですね。

夫や家庭に縛られることを良しとしない、自立した己であろうとする女性たちが多くなってきたのがこの世紀末な時代だったという話もあるようですが、

奔放、放蕩、淫蕩に目覚め、それを実行する機会を得ることができれば、時代や性別を問わず、やってしまうのが人間である気もするのです。

例えばミリーは夫という経済的後ろ盾が有るからこその気ままな生き様のようにも見えるのですが。

広告

ムンクの女性観

一方ここまで人妻ばかりと関係を持ってきたムンクの女性観はというと、男女関係において女は”したたか”な存在と考えていたようです。

「女は愛人もしくは夫を捕らえようと永遠に追い続け、男を餌にして生きる」

と発言したとも言われてます。

おそらくミリーとの恋愛の経験がそんなことを言わすのでしょう。

・・・ロクに相手にして貰えなかった恨みつらみの感情はありませんかね。

そして女性との親密度が深まれば、懸命に逃げ出すのが常だったようです。

女性(母性)という存在への憧憬と恐れや不安を持っているのでしょうか?

だけど、恋愛とセックスは楽しむけど、それ以上は勘弁してねということでしょうか。

ミリーやダグニーを経て、ムンクが35歳のときに出会った女性は逃げるムンクを追いかけます。

そして彼女は銃を持ち出して結婚を迫るのですが、そのお話はまたの機会に。

逃げるムンクをストーキングする女と晩年のムンクさんのお話はこちら

広告

総合電子書籍ストア