井原西鶴の「好色五人女」を読んでみました。

どんなえっちな女たちが登場するのかな、と期待して読んだのですが官能小説ではない様ですね。

少しばかり滑稽と思える出来事を重ねた果てに、悲劇で終わる恋愛短編集でした。

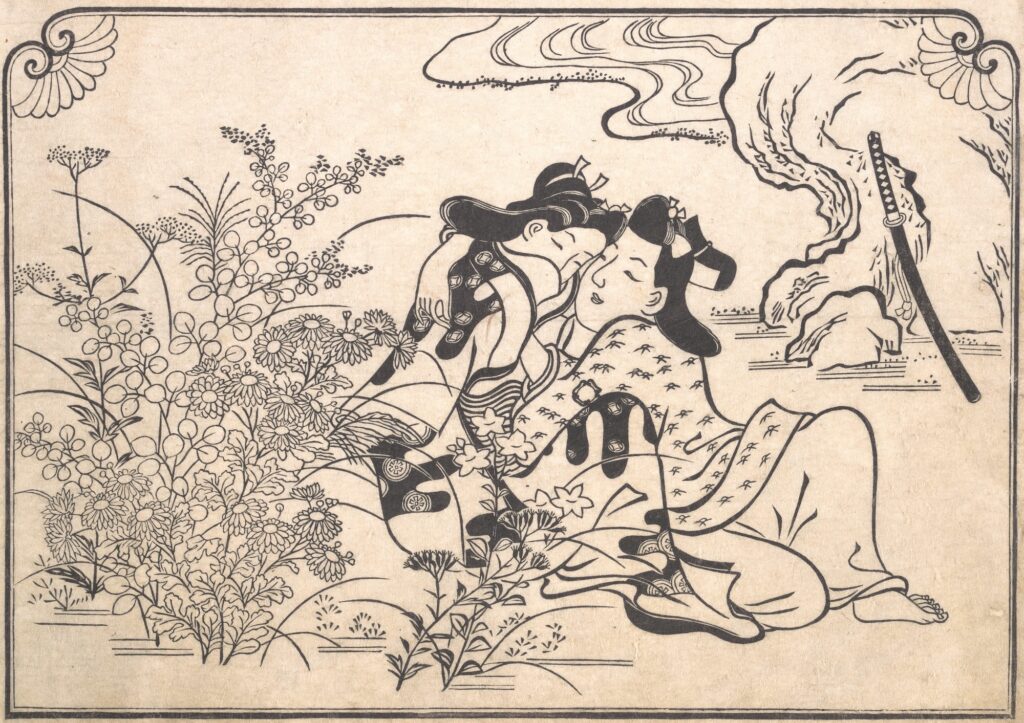

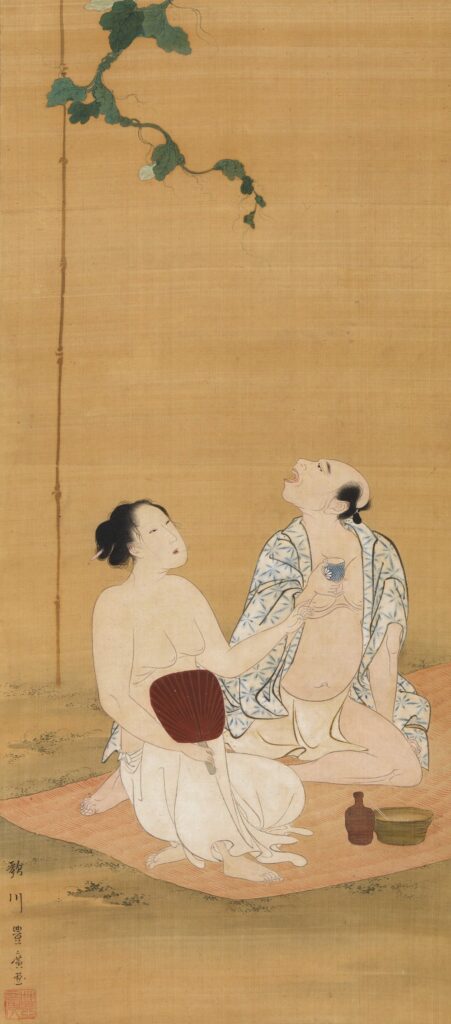

- 記事に添えている画像は、西鶴「好色五人女」と関連はありません。あくまでイメージ画と解釈して頂きたく思います。

物語と好色女子5人紹介

著者 井原西鶴が俳諧師として絶好調だった1682年(天和2年)41歳のとき「好色一代男」を刊行して作家デビューします。

その後、「好色一代男」の続編を含め次々に作品を刊行して、浮世草子(小説)の第一人者と目される様になったそうです。

「好色一代男」刊行から4年後の1686年に刊行されたのが「好色五人女」です。

”事件”と言われるくらい有名になった実話をベースにして、五編・五組の男女の色恋沙汰が綴られます。

お仕舞いに語られるお話しを除いて全て悲劇で終わってます。

好色ヒロイン紹介

巻一 お夏

美男の奉公人と駆け落ちするものの捕まって、美男は死罪、お夏は自害を止められて出家します。

巻二 おせん

樽職人の夫とは相思相愛であったのに、成り行きで不倫することになって、密会現場(自宅!)を夫に見つかり自害。逃亡した不倫相手も捕らえられ死刑になります。

巻三 おさん

女中と一緒に小憎らしい手代をからかうつもりが、手違いでその手代と不義密通の事態に陥り、命惜しさにその男と逃避行の果てそろって死罪となります。

巻四 お七(八百屋お七)

相思相愛の美男との再会を望み、火事で自宅が燃えればまた会えると短絡的に考え放火します。火あぶり刑に処され若い命を散らします。美男は自害を止められお坊さんになります。

巻五 おまん

男色の男との恋を成就したいが為に男装をして男に近付き恋を実らせる。

だけど収入の無い二人は文無し貧困カップル・・・。

実際の話では(貧乏暮らしに耐えられなくてか?)心中したそうですが、

「好色五人女」では唯一ハッピーエンドのエピソードになって、お仕舞いを締め括ります。

(浮世草子はバッドエンドで終わってはいけないお約束があるのだとか)

西鶴は何故、有名な世間話をノベライズしたの?

物書きとして不動の地位にあった西鶴がなんでわざわざ世間的に有名な恋愛事件を題材に物語を書こうと思ったのでしょうね?。

大阪堺筋の町人で椀久という人がいたそうです。

遊女に入れて揚げ破産し、気の触れた様に町中を彷徨った挙句、喧嘩から川に放り込まれ水死してしまったそうです。

この実際に起こった事件について虚実織り交ぜて語られる「椀久一世の物語」を西鶴が執筆します。

実際に起こった事件にフィクションを加えて登場人物を造形する創作スタイルは1年後に刊行される「好色五人女」に引き継がれるのですね。

その「椀久一世の物語」が刊行された年に起こった事件が樽屋女房おせんの不倫事件の様です。

事件現場は大阪の天満、西鶴の地元で自宅から歩いて行けるところだったとか。

おせんの事件が「好色五人女」執筆のきっかけになったのではないかといわれてる様ですね。

おせんの事件を知って市井の女が起こした他の不義密通事件を集めてみようと思ったのでしょうかね。

そこから、事件自体が有名にならなければ、後世に名前も出来事も知られることはなかったであろう巷の男女の悲恋を通して色恋沙汰人情話を書いてみようかなんて考えたのでしょうか。

これらの事件の経緯が日本のあちらこちらに広がったのは、事件が流行歌謡や歌舞伎の演目、歌祭文で取り上げられたからだそうです。

現在だったら”実話の映画化”みたいな感じでしょうか。

5人の女たちの命懸けの冒険物語?

メトロポリタン美術館http://www.metmuseum.org/art/collection/search/45808

ストーリーはどれもちょっとしたコメディ的に進行して、成り行きで不倫や駆け落ちした挙句に悲劇で終わります。(巻五 おまん のお話しを除く)

それがなんだか市井の女の冒険物語の様な気がするのです。

冒険物語って、日常に不安や不満を感じて、何が待ち受けてるか分からないけど、今いる場所から未知の世界へ一歩踏み出して(”道を踏み外して”、とも思えるけど「五人女」の場合・・・)行くことで物語がはじまりますね。

だけど自由な恋愛が許されず、不義密通は姦通罪で死刑という時代に、自身の恋心に真っ直ぐに、能動的に生きることを選択するのは死を覚悟しての行動でしょうか。

「五人女」のヒロインたちは望むもの(男)を手に入れてからの、さらに心穏やかに睦み合える状況を求めて、日常からの逃避行となるのですが、行く末を達観している様にさえ感じます。

お七やお夏に至っては日常からの逃亡にさえ失敗した事になるのかな。

名もなき市井の人々も日常を生きる中で恋をするでしょう。

あっさり成就する恋もあれば、こじれることが予想できる恋もあって、恋しい気持ちを内に秘めたまま無難な生涯を送った人の方が圧倒的に大多数だったでしょう。

だから大衆は ”女だてら” に行動できた5人の女たちを物語のヒロインに仕立て、歌祭文で囃し立てながらも、共感と憧憬の思いを抱いたのかもしれない・・・心密かに。

なんて想像してみたりします。

でも、もしかしたら「五人女」と同じことを上手にやって、それなりに良い生涯を閉じた男女もいたのかな。

世間の衆目を集めない様にひっそりと・・・。